近年、次世代の太陽電池として注目されている「ペロブスカイト太陽電池」。軽量・柔軟・低コスト・高効率という四拍子揃ったこの技術は、従来のシリコン型太陽電池を補完あるいは置き換える存在として、世界中の研究機関・企業から熱い視線を浴びている。その中でも、中国勢の特許出願ラッシュが著しく、知財戦略の面でも日本は岐路に立たされている。

ペロブスカイト太陽電池とは何か

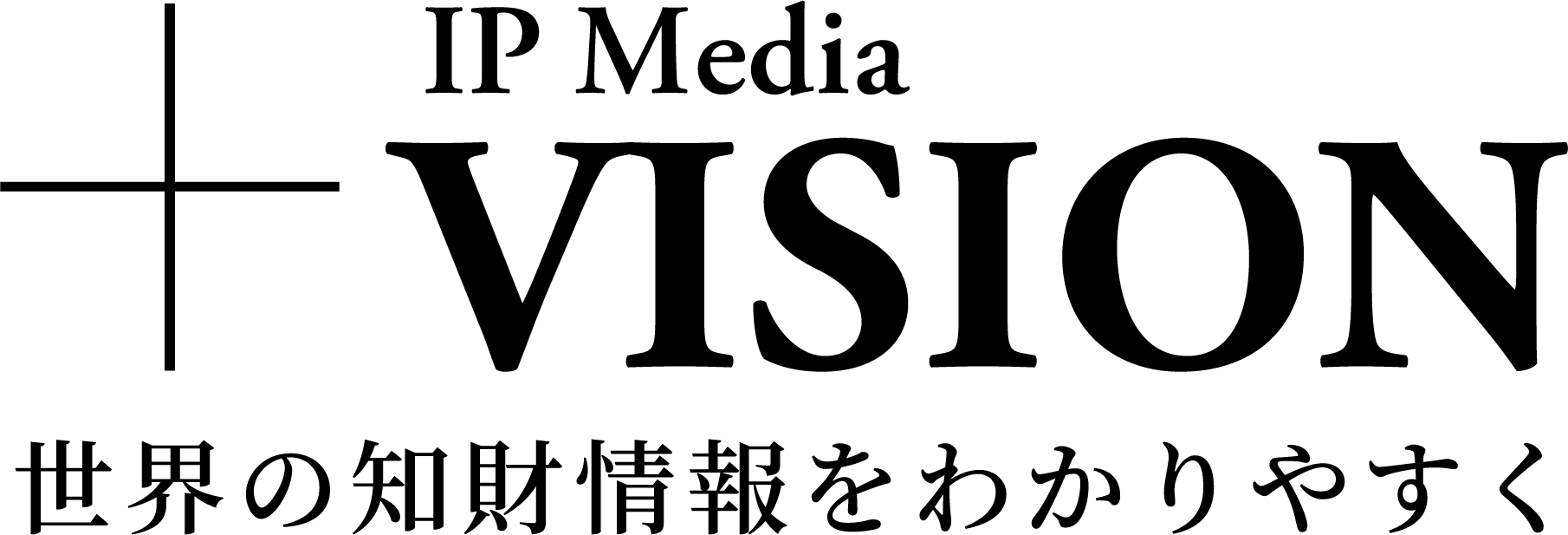

ペロブスカイト太陽電池は、ペロブスカイト構造(ABX₃型)を持つ結晶体を光吸収層に用いる太陽電池である。2012年ごろから本格的に研究が加速し、わずか十年余りで光変換効率が25%を超える水準に達した。軽量でフレキシブル、かつ印刷プロセスで製造できるため、建物の窓や車体、衣服などへの組込みが期待されている。

現在、世界中で「ポスト・シリコン」として開発が加速しているが、最も熾烈なのが特許・知財分野の競争だ。

中国勢の特許出願攻勢と日本の立ち位置

特許データベースを紐解くと、ここ数年、ペロブスカイト太陽電池関連の国際特許出願(PCT出願)において、中国勢の存在感が急速に高まっている。2023年時点で、世界の関連特許出願件数の約50%を中国が占めるに至っており、その数は欧州・米国・日本を大きく上回っている。

特に注目すべきは、中国企業や大学の出願が、基礎素材だけでなく製造装置・封止技術・応用モジュール設計にまで広がっている点だ。北京大学、清華大学、寧波材料技術研究所(NIMTE)などのアカデミアと、隆基緑能(LONGi Green Energy)、協鑫集成科技(GCL System Integration)といったエネルギー企業が連携し、短期間で“垂直統合的”な知財戦略を構築している。

一方、日本はどうか。ペロブスカイト太陽電池の初期開発においては、桐蔭横浜大学の宮坂力教授の功績が大きく、世界的な技術的優位性を誇っていた。国内企業でも積水化学、東芝、パナソニック、ペクセル・テクノロジーズなどが開発に取り組み、量産化に向けた歩みを進めている。

だが、日本企業の特許出願件数は伸び悩みを見せており、2020年以降は中国に大きく水をあけられている。出願の守備範囲も基礎材料やセル構造にとどまり、製造・モジュール応用・封止技術といった周辺領域への広がりが限定的だ。

日本政府の危機感と対策

こうした状況を受け、日本政府も重い腰を上げつつある。2024年度から経産省とNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向けた「次世代太陽光プロジェクト」を拡充。特に2025年の大阪・関西万博で、ペロブスカイト太陽電池を活用した仮設建築のデモンストレーションを実施予定で、これを契機に「見える技術」としての発信を図っている。

また、知財戦略にも力を入れ始めており、特許庁では「グリーン・トランスフォーメーション(GX)特許群」の可視化を進める。これにより、各企業が自らの技術の立ち位置を理解しやすくなり、共同出願やライセンス交渉を促す基盤が整う。

さらに、経済安全保障の観点から、特定技術に対する「特許流出リスク管理」も議論されている。現在のところ、特定技術に関するPCT出願の抑制や国際共同開発における知財保全策の整備が求められており、「攻め」と「守り」の両面での政策対応が急務である。

独自視点:日本が勝てる可能性とは

中国の特許攻勢は確かに驚異だが、日本が必ずしも劣勢に立たされているわけではない。ここで注目したいのは、「量」と「質」の違いである。日本の強みは、初期段階から培ってきた材料工学や化学分野の厚みであり、結晶安定性・封止耐久性といった“製品寿命に直結する”要素技術においては依然として優位に立つ。

また、NEDO支援のもと、積水化学は2024年に世界初となる「量産型ペロブスカイト太陽電池工場」を茨城県で稼働開始した。屋上設置・カーテンウォール・自動車応用といった実用レベルでのプロトタイプ供給が可能となっており、これを知財戦略と一体化させれば、いわゆる「特許×用途」で巻き返しも可能だ。

さらに、特許戦略における“レイヤー構造”の活用も重要だ。たとえば、セル構造(中核特許)、製造装置(製法特許)、封止・運用(応用特許)、デジタル制御(ソフトウェア特許)などをバンドル化し、特定のユースケースに対して“防衛網”を構築する知財ミックス戦略は、むしろ日本の中堅企業のほうが得意とする分野である。

おわりに:競争から共創へ向けて

ペロブスカイト太陽電池は、単なる技術開発を超え、国家戦略・産業構造・知財マネジメントの複合課題となりつつある。特許出願の件数で優劣を判断する時代は終わり、むしろ“どう使いこなすか”が問われる時代に入ったといえるだろう。

日本が本当に目指すべきは、知財を軸とした“共創エコシステム”の構築だ。企業、大学、スタートアップ、政府機関がそれぞれの強みを持ち寄り、国内外のパートナーとの間で知財の相互活用を図る。そのなかで、日本発の技術が世界市場に根を張り、実用化の先に広がる新たな産業地図を描けるかどうかが、今後の正念場となる。